Von Seelenmachern und Magic Moments: 15 Jahre Festspielhaus

Text

Johannes Reichl

Ausgabe

12/2012

Eine Liebeserklärung von Johannes Reichl

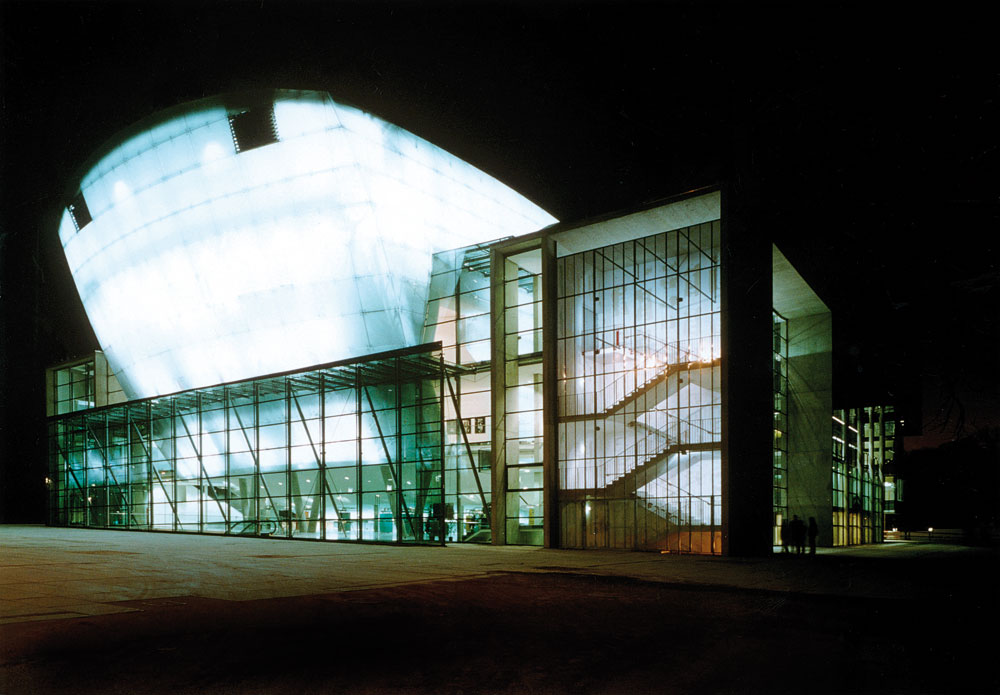

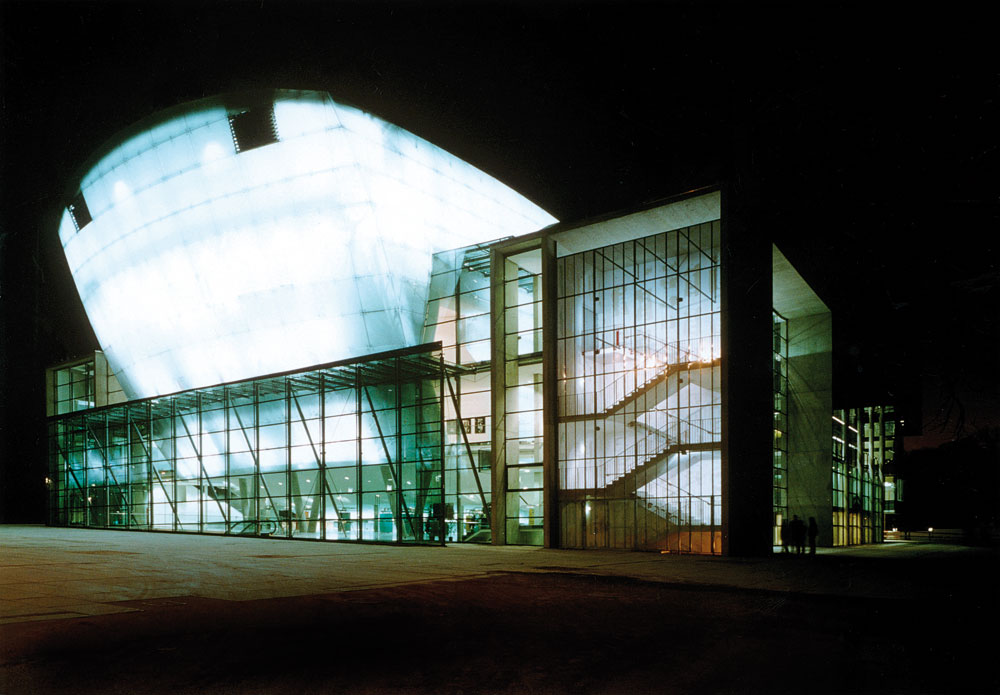

Das Festspielhaus und ich, das war eine Liebesgeschichte von Anfang an. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor rund 20 Jahren als Fremdenführer mit diversen Gruppen durchs Regierungsviertel marschierte und vorerst nur anhand eines maßstabgetreuen Modells in einem Geschäftslokal in der Neuen Herrengasse über die Anzahl der Scheinwerfer, die Kapazität des Großen Saales, die Transparenz des Gebäudes etc. dozierte, während einem im Kulturbezirk selbst noch eine leere Baugrube entgegengähnte. Aber bereits in diesem pränatalen Stadium beflügelte Klaus Kadas Bau die Fantasie, und spätestens als sich die Silhoutte des Festspielhauses allmählich aus der Baustellenwüste herauszuschälen begann, spürte man intuitiv, dass hier etwas Besonderes entsteht. Die Wirklichkeit übertraf die Planung dann noch bei weitem. Der von rund 200 Lampen nachts spektakulär beleuchte grünlich-blaue Kubus, der den Großen Saal mit seinen über 1.000 Sitzplätzen nach außen andeutet, ist der Hingucker im gesamten Viertel und riss seit jeher zu Assoziationen mit Gletschereis hin. Das ist deshalb witzig, weil der Kern hinter der Schale, der Große Saal, einen fast gegenteiligen Eindruck hinterlässt: Mit seinen schwarz-grau gestreiften Sitzen sowie den warmen Türkis- und Beigetönen fühlt man sich ein bisschen wie am Strand von Grado.

Das gesamte Gebäude ist durch Transparenz geprägt, die nicht nur durch riesige Glasflächen, sondern auch durch manch „entblößte“ Fläche, durch kargen Sichtbeton unterstrichen wird, dabei aber nie unangenehm kühl wirkt, sondern sogar eine gewisse Heimeligkeit, ja Vertrautheit zu verströmen vermag. Das ist der eigentlich Geniestreich, ebenso wie die Verschmelzung von draußen und drinnen, wenn sich der ehemalige Schubertplatz ins Foyer hereinergießt und umgekehrt. Keine Frage: Als St. Pöltner machte mich das auch immer stolz auf die Hauptstadt. All die Beamtengebäude, das große politische Flaggschiff vermochten diese Emotionen nie zu wecken, ja bewirkten in ihrer kühlen Sterilität sowie in Stein gegossenen Machtdemonstration eher das Gegenteil. Das Festspielhaus hingegen hatte von Anfang an so etwas wie Seele, die durch die jeweilige Handschrift der Intendanten weiter konturiert wurde.

Und so war es im Rahmen der 15-Jahr-Feierlichkeiten ein lohnender Anblick, all die bisherigen „Seelenmacher“ schön aufgefädelt in einer Reihe nebeneinander sitzen zu sehen. Dieter Rexroth, der, wie es heute formuliert wird, für die Konzeptionierung in den Jahren vor der Eröffnung (1995/1996) zuständig war, aber noch vor der offiziellen Eröffnung das Handtuch warf. Er sollte dem Haus das Laufen beibringen. Ob die Zeit dafür ausreichte, ist schwer zu beurteilen, aber er half ihm jedenfalls auf die Beine. In einem Presse-Spectrum Beitrag 1996 war die rasch erloschene Liebe zum Festspielhaus bereits herauszuhören: So antwortete er auf Wolfgang Freitags Frage, ob er seinen Wechsel von Frankfurt nach St. Pölten bereue, mit der Gegenfrage: „Sind Sie mir sehr böse, wenn ich diese Frage nicht beantworte?“

Dann also – zu Beginn noch im Tandem mit Renald Deppe als Kurator für klassische und zeitgenössische Musik – Mimi Wunderer, die schon in der Innenstadt die Bühne im Hof erfolgreich führte. Sie gab dem Haus eine erste nachhaltige Schärfung seines Profils. Denn was war das Festspielhaus denn zu Beginn genau? Seine Beliebigkeit schlug sich ja bereits im Namen nieder, der – je nach Lesart – beängstigend offen oder gerade umgekehrt erfrischend frei auszulegen war. Wunderer wusste diesen Freiraum jedenfalls zu füllen, und sie wusste um die Notwendigkeit eines Alleinstellungsmerkmal für ein neues Haus dieser Größenordnung. Immerhin lag eine Dreiviertelstunde entfernt die Bundeshauptstadt, da bedurfte es eines eigenständigen Profils, um zu bestehen, zumal die Wiener Journaille schon den Schwanengesang aufs Festspielhaus anstimmte, bevor es überhaupt eröffnet hatte. So schrieb Wolfgang Freitag in bereits erwähntem Artikel: „Schier angst und bang wird einem auch, wenn man auf der Bühne des neuen Festspielhauses steht und dem Rund des Zuschauerraums in den Rohbaurachen blickt. Wo sollen all die Menschen herkommen, die dieses Gebäude füllen?“ Nun, sie kommen aus ganz Niederösterreich, viele auch aus Wien. Und es war Wunderer, die diese Entwicklung auf den Weg gebracht hatte. Sie fand die richtige Mischung, und sie etablierte Tanz als eine der bis heute tragenden Grundsäulen des Hauses, den so relevanten USP!

Dass ihr dann 2001 mit Michael Birkmeyer ein ehemaliger Tänzer nachfolgte, war so betrachtet nur schlüssig. Sein Motto lautete „Wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen“, und wenn das der Birkmeyer sagte, der immerhin schon mit Nurejev getanzt und die Ballettschule der Österreichischen Bundestheater geleitet hatte, ja der in der guten alten Zeit gar von der Mattscheibe am Samstag-Abend herausgelächelt hatte, was sollte da noch schiefgehen? Das Publikum, vor allem die älteren Semester, vertrauten sich Birkmeyer jedenfalls blind und, ja man kann es gestrost so nennen, voll Liebe an und wurden nicht enttäuscht. Sie bekamen, was sie wollten. Machte Birkmeyer Mainstream, gar, was manch Kulturdogmatiker die Schweißperlen auf die Stirn trieb „Unterhaltung“?! Unbedingt! Er brachte Vielfalt, und er brach das, was man gemeinhin als „elitäre Hochkultur“ bezeichnet, auf erfrischende Weise auf. Er, der mit seiner Pfeife im Mundwinkel bisweilen am Treppenaufgang stand und mondänen Dandy-Charme in der Provinzstadt verströmte, pfiff auf Standesdünkel und reichte als überzeugter Pragmatiker dem Volk die Hand, das sie dankend ergriff und es mit bis dato nie wieder erreichten Auslastungszahlen dankte.

Vielleicht war es nach so viel Kuschelzeit und (nach außen) ungetrübter Seligkeit ein logischer Reflex der Verantwortlichen, dass man die nächste Phase "kantiger" anlegen wollte. Joachim Schloemer wurde 2009 engagiert – und lieferte einen holprigen Start ab. Das war aber nicht seine Schuld, denn er setzte nur das um, wofür man ihn geholt und was er versprochen hatte, ja es war nicht einmal der Paradigmenwechsel an sich das Problem, sondern schlicht die völlig vermasselte, weil überhaupt nicht stattgefundene Kommunikation darüber im Vorfeld, die manch alteingesessene Besucher vor den Kopf stieß. Man hatte vergessen, die Leute an der Hand zu nehmen und vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen. Der durch dieses unnötige Versäumnis erlittene „Kulturschock“, der viele blind dafür machte, dass im Neuen in Wahrheit ja nach wie vor viel „Altes“, sprich Kontinuierliches war, wurde nur allmählich überwunden.

War Schloemer ein Missverstandener? Zu Beginn vielleicht. Aber seine Ära war letztlich für das Festspielhaus eine enorm wichtige Phase, eine weitere Emanzipation und Öffnung, ein Statement, dass man sich als Haus dieser Größenordnung alleine aus diesem Selbstanspruch heraus auch so verstanden wissen möchte und dass man als hoch subventionierter Kulturbetrieb, der vom Druck des Marktes in hohem Maße freigespielt ist, auch die Aufgabe hat, nicht nur Mainstream zu bringen, sondern eben ab und an auch Minderheitenprogramm! Und eines zeigte sich: Auch das Neue, das vermeintlich Sperrige, wurde allmählich entdeckt und fand sein Publikum, darunter alsbald auch viele Alteingesessene. Und auch wenn manch Ultra dem „Piefke“ bis zuletzt nicht verzeihen wollte, dass er just im Haydn-Gedenkjahr den Haydn-Saal in die „Box“ verwandelt hatte oder eine verbotene Stadt schuf, die sich als Totgeburt erwies, so war es doch Schloemers großes Verdienst, das Tor zur Welt weiter aufgestoßen zu haben. Und zwar nicht nur, das erscheint das Paradoxe, durch das Hereinholen internationaler Stars (die sich ja auch schon zuvor ein Stelldichein gegeben hatten), sondern just durch das offensive Einbinden des Lokalen, der Bevölkerung, der Stadt. Das hat keiner leidenschaftlicher und unnachgiebiger verfolgt als Schloemer, und jetzt, da sich seine Intendanz allmählich dem Ende zuneigt, beginnt es zu greifen, ist integraler Teil der Wesenheit dieses wunderbaren Hauses geworden. Der Missverstandene wird verstanden, und kann in diesem Sinne versöhnt das künstlerische Zepter an Brigitte Fürle übergeben, die ab Herbst für das Programm verantwortlich zeichnet. Dann wird sich abermals eine neue Handschrift in die noch junge Seele des Festspielhauses einschreiben, wird neue Nuancen und Schattierungen bringen – und das ist gut so: Denn für ein Haus dieser Konzeptionierung darf die einzige Kontinuität letztlich nur im regelmäßigen Wandel bestehen. In der steten Auffrischung, Lebendigkeit und Spannung, die es zu dem machen, was das Festspielhaus ist: Ein Ort der Magie!

Das gesamte Gebäude ist durch Transparenz geprägt, die nicht nur durch riesige Glasflächen, sondern auch durch manch „entblößte“ Fläche, durch kargen Sichtbeton unterstrichen wird, dabei aber nie unangenehm kühl wirkt, sondern sogar eine gewisse Heimeligkeit, ja Vertrautheit zu verströmen vermag. Das ist der eigentlich Geniestreich, ebenso wie die Verschmelzung von draußen und drinnen, wenn sich der ehemalige Schubertplatz ins Foyer hereinergießt und umgekehrt. Keine Frage: Als St. Pöltner machte mich das auch immer stolz auf die Hauptstadt. All die Beamtengebäude, das große politische Flaggschiff vermochten diese Emotionen nie zu wecken, ja bewirkten in ihrer kühlen Sterilität sowie in Stein gegossenen Machtdemonstration eher das Gegenteil. Das Festspielhaus hingegen hatte von Anfang an so etwas wie Seele, die durch die jeweilige Handschrift der Intendanten weiter konturiert wurde.

Und so war es im Rahmen der 15-Jahr-Feierlichkeiten ein lohnender Anblick, all die bisherigen „Seelenmacher“ schön aufgefädelt in einer Reihe nebeneinander sitzen zu sehen. Dieter Rexroth, der, wie es heute formuliert wird, für die Konzeptionierung in den Jahren vor der Eröffnung (1995/1996) zuständig war, aber noch vor der offiziellen Eröffnung das Handtuch warf. Er sollte dem Haus das Laufen beibringen. Ob die Zeit dafür ausreichte, ist schwer zu beurteilen, aber er half ihm jedenfalls auf die Beine. In einem Presse-Spectrum Beitrag 1996 war die rasch erloschene Liebe zum Festspielhaus bereits herauszuhören: So antwortete er auf Wolfgang Freitags Frage, ob er seinen Wechsel von Frankfurt nach St. Pölten bereue, mit der Gegenfrage: „Sind Sie mir sehr böse, wenn ich diese Frage nicht beantworte?“

Dann also – zu Beginn noch im Tandem mit Renald Deppe als Kurator für klassische und zeitgenössische Musik – Mimi Wunderer, die schon in der Innenstadt die Bühne im Hof erfolgreich führte. Sie gab dem Haus eine erste nachhaltige Schärfung seines Profils. Denn was war das Festspielhaus denn zu Beginn genau? Seine Beliebigkeit schlug sich ja bereits im Namen nieder, der – je nach Lesart – beängstigend offen oder gerade umgekehrt erfrischend frei auszulegen war. Wunderer wusste diesen Freiraum jedenfalls zu füllen, und sie wusste um die Notwendigkeit eines Alleinstellungsmerkmal für ein neues Haus dieser Größenordnung. Immerhin lag eine Dreiviertelstunde entfernt die Bundeshauptstadt, da bedurfte es eines eigenständigen Profils, um zu bestehen, zumal die Wiener Journaille schon den Schwanengesang aufs Festspielhaus anstimmte, bevor es überhaupt eröffnet hatte. So schrieb Wolfgang Freitag in bereits erwähntem Artikel: „Schier angst und bang wird einem auch, wenn man auf der Bühne des neuen Festspielhauses steht und dem Rund des Zuschauerraums in den Rohbaurachen blickt. Wo sollen all die Menschen herkommen, die dieses Gebäude füllen?“ Nun, sie kommen aus ganz Niederösterreich, viele auch aus Wien. Und es war Wunderer, die diese Entwicklung auf den Weg gebracht hatte. Sie fand die richtige Mischung, und sie etablierte Tanz als eine der bis heute tragenden Grundsäulen des Hauses, den so relevanten USP!

Dass ihr dann 2001 mit Michael Birkmeyer ein ehemaliger Tänzer nachfolgte, war so betrachtet nur schlüssig. Sein Motto lautete „Wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen“, und wenn das der Birkmeyer sagte, der immerhin schon mit Nurejev getanzt und die Ballettschule der Österreichischen Bundestheater geleitet hatte, ja der in der guten alten Zeit gar von der Mattscheibe am Samstag-Abend herausgelächelt hatte, was sollte da noch schiefgehen? Das Publikum, vor allem die älteren Semester, vertrauten sich Birkmeyer jedenfalls blind und, ja man kann es gestrost so nennen, voll Liebe an und wurden nicht enttäuscht. Sie bekamen, was sie wollten. Machte Birkmeyer Mainstream, gar, was manch Kulturdogmatiker die Schweißperlen auf die Stirn trieb „Unterhaltung“?! Unbedingt! Er brachte Vielfalt, und er brach das, was man gemeinhin als „elitäre Hochkultur“ bezeichnet, auf erfrischende Weise auf. Er, der mit seiner Pfeife im Mundwinkel bisweilen am Treppenaufgang stand und mondänen Dandy-Charme in der Provinzstadt verströmte, pfiff auf Standesdünkel und reichte als überzeugter Pragmatiker dem Volk die Hand, das sie dankend ergriff und es mit bis dato nie wieder erreichten Auslastungszahlen dankte.

Vielleicht war es nach so viel Kuschelzeit und (nach außen) ungetrübter Seligkeit ein logischer Reflex der Verantwortlichen, dass man die nächste Phase "kantiger" anlegen wollte. Joachim Schloemer wurde 2009 engagiert – und lieferte einen holprigen Start ab. Das war aber nicht seine Schuld, denn er setzte nur das um, wofür man ihn geholt und was er versprochen hatte, ja es war nicht einmal der Paradigmenwechsel an sich das Problem, sondern schlicht die völlig vermasselte, weil überhaupt nicht stattgefundene Kommunikation darüber im Vorfeld, die manch alteingesessene Besucher vor den Kopf stieß. Man hatte vergessen, die Leute an der Hand zu nehmen und vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen. Der durch dieses unnötige Versäumnis erlittene „Kulturschock“, der viele blind dafür machte, dass im Neuen in Wahrheit ja nach wie vor viel „Altes“, sprich Kontinuierliches war, wurde nur allmählich überwunden.

War Schloemer ein Missverstandener? Zu Beginn vielleicht. Aber seine Ära war letztlich für das Festspielhaus eine enorm wichtige Phase, eine weitere Emanzipation und Öffnung, ein Statement, dass man sich als Haus dieser Größenordnung alleine aus diesem Selbstanspruch heraus auch so verstanden wissen möchte und dass man als hoch subventionierter Kulturbetrieb, der vom Druck des Marktes in hohem Maße freigespielt ist, auch die Aufgabe hat, nicht nur Mainstream zu bringen, sondern eben ab und an auch Minderheitenprogramm! Und eines zeigte sich: Auch das Neue, das vermeintlich Sperrige, wurde allmählich entdeckt und fand sein Publikum, darunter alsbald auch viele Alteingesessene. Und auch wenn manch Ultra dem „Piefke“ bis zuletzt nicht verzeihen wollte, dass er just im Haydn-Gedenkjahr den Haydn-Saal in die „Box“ verwandelt hatte oder eine verbotene Stadt schuf, die sich als Totgeburt erwies, so war es doch Schloemers großes Verdienst, das Tor zur Welt weiter aufgestoßen zu haben. Und zwar nicht nur, das erscheint das Paradoxe, durch das Hereinholen internationaler Stars (die sich ja auch schon zuvor ein Stelldichein gegeben hatten), sondern just durch das offensive Einbinden des Lokalen, der Bevölkerung, der Stadt. Das hat keiner leidenschaftlicher und unnachgiebiger verfolgt als Schloemer, und jetzt, da sich seine Intendanz allmählich dem Ende zuneigt, beginnt es zu greifen, ist integraler Teil der Wesenheit dieses wunderbaren Hauses geworden. Der Missverstandene wird verstanden, und kann in diesem Sinne versöhnt das künstlerische Zepter an Brigitte Fürle übergeben, die ab Herbst für das Programm verantwortlich zeichnet. Dann wird sich abermals eine neue Handschrift in die noch junge Seele des Festspielhauses einschreiben, wird neue Nuancen und Schattierungen bringen – und das ist gut so: Denn für ein Haus dieser Konzeptionierung darf die einzige Kontinuität letztlich nur im regelmäßigen Wandel bestehen. In der steten Auffrischung, Lebendigkeit und Spannung, die es zu dem machen, was das Festspielhaus ist: Ein Ort der Magie!